ともに社会をつくる

ともに社会をつくる

2/22の日本語教室

2月22日に日本語教室を開催しました。この日は春のような陽気でした。ボランティアの高校生が桜餅を作ってきてくださいました。桜の葉の塩味が甘さを引き立て、クルドの人たちも美味しいと好評でした。先週2月15日に開催した勉強会

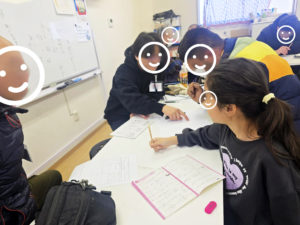

2/15の日本語教室

2月15日に日本語教室を開催しました。この日は、大学のサークルメンバーがボランティアとして参加しました。初めは緊張気味の方もいましたが、同年代の大学生や高校生と交流する中で、すぐに打ち解けたようです。アイドルの話題やお

1/31・2/1の日本語教室

1月31日と2月1日に日本語教室を開催しました。日本語教室のボランティアには、ドイツ、コンゴ、中国、韓国など、多様なルーツを持つ方々が参加してくださっています。日本語を習得したプロセスや、母国のことなど、普段なかなか聞

1/24・1/25の日本語教室

1月24日と25日の日本語教室の報告です。両日ともに天気が良く、多くの方が集まり交流しました。ボランティアに参加してくださった大学生の感想を紹介します。 私は、今回初めてクルドの日本語教室に行きました。日本語教室という

1/18の日本語教室

遅くなりましたが1月18日の日本語教室の報告です。天気もよく、初めての参加者も含めて多くの人が集まりました。ボランティアに参加してくださった方の感想を紹介します。 今回初めて日本語教室に参加させていただきました。私が一緒

スイスとスペインの日刊紙に掲載

スイスの日刊紙ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥング(NZZ)とスペインの日刊紙エル・パイス(El País)から取材を受けました。日本社会におけるクルド人差別について話をしました。 ■Elecciones en Japó

ともくらフェス紹介記事

「ともくらフェス」について紹介された記事をまとめました。埼玉新聞や毎日新聞などの紙面にも掲載されました。 ■多文化共生、まず食から 埼玉・川口の公園に世界のグルメずらり(朝日新聞11/25)https://digital

10/25 CLPレポート

当会も取材に協力しました。【CLPレポート】「『不法滞在者ゼロプラン』による現場の実態」温井立央(「在日クルド人と共に」代表理事) #STOPゼロプランhttps://cl-p.jp/2025/10/25/clprepo

在日クルド人と共に

私たちは日本に暮らす外国籍の人・外国にルーツのある人、そのなかでも在日クルド人との交流・支援を通じて、多民族・多文化の社会を共に創ろうと考えています。お互いの関わりを通じて新たな文化や価値観を創造していくことが活動の目的です。

在日クルド人と共に

私たちは日本に暮らす外国籍の人・外国にルーツのある人、そのなかでも在日クルド人との交流・支援を通じて、多民族・多文化の社会を共に創ろうと考えています。お互いの関わりを通じて新たな文化や価値観を創造していくことが活動の目的です。

教育支援

医療相談